Ein Wortfeld hat eine rein lexikalische Relevanz. D.h., es ist nach lexikalisch-semantischen Kriterien abgegrenzt, gelegentlich durch die Hyponymiebeziehung aller seiner Mitglieder zu einem Archilexem konstituiert, und seine Mitglieder treten in lexikalisch definierten Kontexten auf. Man verlangt auch, daß alle Mitglieder eines Wortfeldes zur selben grammatischen Kategorie (Wortart) gehören. Das ist aber lediglich eine methodische Voraussetzung für die Tests, mit denen man die paradigmatischen Relationen zwischen ihnen feststellt. Semantisch notwendig ist das nicht; theoretisch könnten wir schrill, kreischen und Geräusch in einem Wortfeld versammeln. Aber obwohl wir die Gleichheit der Wortart verlangen, konstituieren doch die Mitglieder eines Feldes nur in seltenen Fällen (z.B. bei den Raumregionen) eine grammatisch relevante Subkategorie. Was dies im positiven Falle besagt, sehen wir sofort, wenn wir lexikalische Kategorien wie [menschlich], [belebt], [abstrakt] usw. betrachten.

Man könnte sich ein Wortfeld ‘menschliche Wesen’ vorstellen. Es wäre kaum überschaubar und sehr heterogen; es würde Wörter wie Säugling, Tischler, Zwerg und Psychotiker enthalten. Für eine praktikable lexikalische Analyse müßte man es in eine große Zahl weiterer Wortfelder (z.B. ‘Altersguppen’, ‘Handwerker’ usw.) aufteilen. Dieses überdimensionale Wortfeld ist jedoch eine lexikalische Kategorie, wie B1 zeigt.

| B1. | a. | Wer weint da so? |

| b. | Was sirrt da so? |

| B2. | a. | Fritz erwog, sich zu ändern/eine Änderung. |

| b. | ?Fritz erwog eine neue Freundin/eine Portion Fritten. |

Daß die deutsche Sprache die Gegenstände in Menschen und Nichtmenschen einteilt, zeigt sich u.a. daran, daß wir zwei verschiedene Interrogativpronomina, nämlich wer und was, für diese beiden Kategorien haben, die in B1 nicht vertauscht werden können. Ähnlich zeigt B2 die grammatische Relevanz der lexikalischen Kategorie [abstrakt] (vs. [konkret]). Eine ganze Reihe von Verben wie erwägen nehmen kein konkretes Objekt; B2.b ist verständlich, aber wohl ungrammatisch. Daraus folgt: die lexikalischen Merkmale [± menschlich] und [± abstrakt] sind nicht rein semantische, sondern auch grammatische Merkmale.

Eine große Zahl von Substantiven wie Änderung haben das Merkmal [abstrakt]. Gleichzeitig werden Ausdrücke, die die Stelle von abstrakten Objekten (im syntaktischen Sinne) einnehmen können, durch Regeln der Grammatik gebildet, z.B. als Infinitivkonstruktion mit zu, wie in B2.a.

Lexikalische Kategorien sind i.a. binär. Für die Substantive sind noch zwei Oppositionen wichtig:

Eine wichtige Kategorie von Adjektiven sind die Zugehörigkeitsadjektive, also solche Adjektive, die die Zugehörigkeit ihres Bezugsnomens zu dem im Adjektiv enthaltenen Begriff bezeichnen.

| B3. | a. | Leben des Mittelalters - mittelalterliches Leben |

| b. | Wirren der Universität - universitäre Wirren | |

| c. | Zeremoniell des Militärs - militärisches Zeremoniell |

Die grammatische Relevanz dieser lexikalischen Kategorie zeigt sich u.a. in der regelmäßigen Beziehung zwischen einem Genitivattribut, also einer grammatischen Konstruktion, und einem Zugehörigkeitsadjektiv, wie in B3. Es gibt sogar ein Pronomen in dieser Kategorie, nämlich das Possessivpronomen. Schließlich unterscheiden Stellungsgesetzmäßigkeiten die Zugehörigkeitsadjektive von anderen adjektivischen Kategorien. So müssen Zugehörigkeitsadjektive im Deutschen nach echten qualifizierenden Adjektiven stehen; also schönes militärisches Zeremoniell, nicht militärisches schönes Zeremoniell.

Mit lexikalischen Kategorien sind i.a. Wortbildungsprozesse verbunden, durch die Mitglieder der Kategorien gewonnen werden.

| B4. | a. | üben - Übung |

| b. | gehen - Gang | |

| c. | diskutieren - Diskussion |

| B5. | a. | albern - Albernheit |

| b. | grausam - Grausamkeit | |

| c. | pervers - Perversität |

Z.B. gewinnt man im Deutschen Abstrakta aus Verben durch Derivationsprozesse, wie sie in B4 illustriert sind, und aus Adjektiven durch Derivationsprozesse wie in B5. Zugehörigkeitsadjektive können wie in B3 abgeleitet werden. Wie man sieht, gibt es keine eindeutige Entsprechung zwischen formalen Elementen, z.B. Derivationssuffixen, und lexikalischen Kategorien. (Die Daten sind hier in onomasiologischer Perspektive angeordnet.) Die Tatsache aber, daß es überhaupt Operationen gibt, um Lexeme in eine lexikalische Kategorie zu überführen, beweist, daß diese Kategorie mindestens zum Teil Regeln gehorcht und insoweit eine Kategorie der Grammatik ist. Mit den hier angeführten kann man z.B. die Kategorie [- erwachsen] kontrastieren, in die diverse Mitglieder des Wortfeldes der Tierbezeichnungen fallen. Es gibt im Deutschen keine morphologische Operation, die ein Lexem in diese Kategorie überführte (und etwa Pferdling i.S.v. Fohlen bildete); und folglich ist dies eine rein semantische Kategorie des Lexikons.

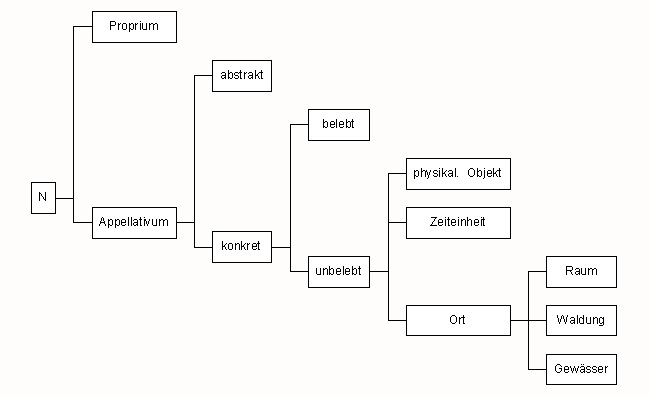

Insofern die lexikalischen Kategorien in der Wortbildung und sogar in der Syntax fungieren, reichen sie von der Lexikologie in den Bereich der Grammatik hinüber. Sie sind also onomasiologischer Ausgangspunkt sowohl in der Lexikologie als auch in der Grammatik. Tatsächlich haben wir hier mit einem Kontinuum von rein grammatischen Kategorien bis hin zu rein lexikalischen Kategorien zu tun. Dieses ist streckenweise hierarchisch organisiert. Für die Substantive z.B. besteht folgende Teilhierarchie:

Am Kopf der Hierachie steht ein rein grammatisches Merkmal, [N] (für ‘Substantiv’). Dann werden die Merkmale semantisch immer gehaltvoller, von immer geringerer Relevanz für die Grammatik, und schließlich werden sie rein lexikalisch-semantische Merkmale, und die lexikalischen Kategorien gehen in Wortfelder über.