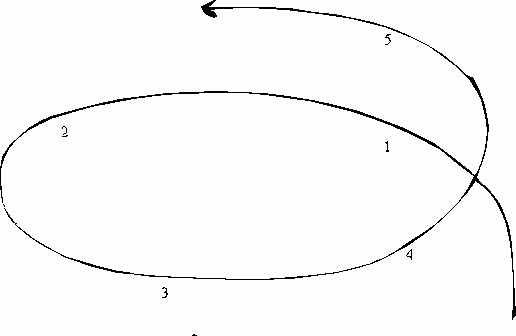

Da, wie anderswo gezeigt, in einer empirischen Wissenschaft die deduktive Methode für sich nicht ausreicht, die induktive und die abduktive Methode jedoch nicht zu sicherer Erkenntnis führen, sind Erkenntnisse empirischer Wissenschaft bestenfalls Annäherungen an die Wahrheit. Für diesen Prozeß ist schon oft der Vergleich mit der Spirale herangezogen worden. Dem liegt die Idee zugrunde, daß wissenschaftliche Arbeit – gleich ob in einem einzelnen Forschungsprojekt oder in sukzessiven Forschergenerationen – häufig kreisförmig auf den Ausgangspunkt zurückkommt, aber in günstigen Fällen auf einem höheren Niveau. Es lassen sich fünf Etappen in diesem Erkenntniszuwachs annehmen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Methodologische Spirale

Die Phasen sind die folgenden:

Sie werden im folgenden Specimen veranschaulicht.

Zur Illustration eines Durchlaufs der Spirale möge der sog. “externe Possessor” dienen. Er liegt in B2 im Vergleich zu B1 vor.

| B1. | Linda combed the boy's hair. |

| B2. | Linda kämmte dem Jungen die Haare. |

In der Konstruktion von B1 ist der gekämmte Junge als possessives Attribut der Haare kodiert, in der Konstruktion von B2 dagegen als Dependent des Verbs.

1. Solche Beispiele waren Ende der 1960er Jahre in der generativen Transformationsgrammatik bekannt. Sie wurden wie folgt beschrieben: Die Konstruktion von B1 ist die zugrundeliegende Version. Die Konstruktion von B2 wird aus dieser durch Transformation abgeleitet. Die Transformation nimmt das betreffende Nominalsyntagma aus seinem übergeordneten Nominalsyntagma heraus und macht es stattdessen zur unmittelbaren Konstituente des Verbalsyntagmas. Die Transformation wurde ‘Possessor Raising’ genannt.

Das Beispiel zeigt gleichzeitig, daß die Etappe 1 der Spirale natürlich nicht die allererste in der Wissenschaftsgeschichte ist. Verhältnisse wie die von B1 und B2 sind seit Jahrhunderten bekannt, und für die grammatiktheoretisch schwer zu fassende Funktion des Jungen in B2 gibt es traditionelle Termini wie “Dativus commodi” oder “possessiver Dativ”. Gegenüber diesen Ansätzen stellt die generative Konzeption bereits einen Fortschritt dar, weil sie das Phänomen nicht nur benennt, sondern es auch in systematische Beziehung zu anderen Phänomenen zu setzen sucht.

2. Gegen die generative Konzeption kamen in den 1970er Jahren Bedenken auf. Sie waren in erster Linie theoretisch motiviert. Wenn zwei Konstruktionen zum Ausdruck bestimmter semantischer Verhältnisse dienen, sind es prima facie Varianten voneinander. Es scheint nicht angemessen, ihnen in der Theorie verschiedenen Status zu geben, also die eine als zugrundeliegend, die andere als abgeleitet zu betrachten. Zudem würden dann in einem funktionalen Bereich wie dem vorliegenden manche Sprachen die zugrundeliegende Konstruktion grundsätzlich nicht benutzen, würden also in ihrer Struktur gegenüber dem Englischen als komplizierter oder weiter entfernt vom Auszudrückenden erscheinen. Schließlich ist es in dieser Konzeption auch ein Zufall, daß der Output der angesetzten Transformation genauso aussieht wie eine andere existente Konstruktion, nämlich die von B3.

| B3. | Linda überließ dem Jungen die Haare. |

In B3 ist dem Jungen ein indirektes Objekt. Zwar behauptet niemand, daß es das auch in B2 sei. Aber die besondere syntaktische Konstruktion von B2 sowie ihre Ähnlichkeit zu B3 bleibt in der generativen Theorie völlig unmotiviert.

3. In Reaktion auf diese Forschungslage wurde in verschiedenen sprachvergleichenden Projekten in den 1970er und 1980er Jahren eine neue Konzeption entworfen, wo semantische Bereiche wie Possession als funktionale Domänen aufgefaßt werden, deren kognitive und kommunikative Begriffe in Sprachen durch verschiedene Konstruktionen umgesetzt werden. Es wurde ein onomasiologischer Ansatz entwickelt, in dem die verschiedenen für Possession relevanten Begriffe systematisiert wurden. Die Begriffe wurden z.B. in Fragebogen operationalisiert, die der Erhebung der Verhältnisse in verschiedenen Sprachen dienen sollten.

4. Indem die Kodierung der bis dahin als relevant bekannten Begriffe in verschiedenen Sprachen empirisch aufgenommen wurde, stellte man die Bandbreite der Variation fest. U.a. stellt sich heraus, daß die Konstruktion des externen Possessors an bestimmte semantische Bedingungen gebunden ist. Sie tritt vorzugsweise oder gar ausschließlich in der inalienablen Possession auf, am besten mit Bezug auf Körperteile von Lebewesen. (Z.B. ist Linda putzte dem Auto die Scheiben deutlich schlechter als B2.) Ferner ist die Konstruktion eher anwendbar, wenn das Verb eine Handlung kodiert, die den Possessor affiziert, als wenn es z.B. ein Wahrnehmungsverb ist. (Z.B. ist Linda erblickte dem Jungen die Haare ungrammatisch.) Hieraus ergibt sich, daß der externe Possessor in einem solchen Satz nicht nur die Funktion des Possessors eines anderen Partizipanten, sondern auch eine unmittelbare Partizipantenrolle gegenüber dem Verb hat. Die Konstruktion des externen Possessors ist dadurch motiviert, daß sie gerade diese letztere kodiert. Und die nicht kodierte possessive Beziehung ist erschließbar, gerade weil sie eine inalienable, also dem Possessum inhärente Beziehung ist. In der Konstruktion des internen Possessors (B1) ist dies genau umgekehrt: kodiert wird die possessive Beziehung, und die Affizierung des Possessors durch die Handlung wird durch Inferenz erschlossen.

5. Im Zusammenhang mit solchen funktionalen Analysen wurde die in #3 skizzierte Konzeption zu einer Theorie entwickelt. Sie sieht einerseits sog. kognitive und kommunikative Domänen vor, welche die von allen Sprachen zu lösenden Aufgaben umfassen, sowie die Prinzipien, nach denen diese durch Strukturmittel und Inferenz gelöst werden können; und sie sieht andererseits auf semiotischer Grundlage eine Menge sprachlicher Ausdrucksverfahren vor, durch die die Aufgaben gelöst werden können. Dieser Ansatz stellt in bezug auf umfassende und erkenntnisträchtige Beschreibung der Sprache einen Fortschritt gegenüber der Lehre von #1 dar. Ihm mangelt aber auf weite Strecken begriffliche Schärfe und Formalisierung, so daß schon klar ist, daß er nicht der Weisheit letzter Schluß sein wird.

Für die Verallgemeinerung des soeben vorgeführten Beispiels nehmen wir eine empirische Theorie T an, die einen gewissen Gegenstandsbereich erfaßt, immer natürlich mit der Brille zeitgenössischer Ideologien und den dadurch bedingten Verzerrungen und Beschränkungen. Innerhalb dieser gibt es eine Konzeption von einem Ausschnitt G dieses Gegenstandsbereichs, die im günstigsten Falle vollständig aus T deduziert werden kann, T aber jedenfalls anhand von G illustriert. Damit lassen sich die Stationen der Spirale wie folgt charakterisieren:

In der Ausgangssituation ist der herrschenden wissenschaftlichen Auffassung T1 eine gewisse Menge Daten in G bekannt, die in ihrem Rahmen zur Zufriedenheit der Anhänger von T1 akkommodiert werden.

Die Situation wird als unbefriedigend empfunden, häufig erst von Wissenschaftlern, die T1 grundsätzlich infrage stellen und dabei sind, eine Gegentheorie T2 zu entwerfen. Die Daten sind unvollständig und/oder T1 ist sowohl in ihren Grundannahmen inadäquat als auch – typischerweise im Zusammenhang damit – unzureichend zur systematischen Beschreibung von G. Gelegentlich kommt es vor, daß bei induktivem, datenbasiertem Vorgehen neue Daten im Zusammenhang mit G bekannt werden, die von T1 nicht adäquat behandelt werden und daher neuartige Konzeptionen erfordern. Da aber alle Wissenschaft theoriegeleitet – oder mindestens von gewissen Zielvorstellungen und Grundannahmen geleitet – vorgeht, ist es wahrscheinlicher, daß das in der Disziplin seit langem bekannte Problemfeld G unabhängig vom Bekanntwerden neuer Daten im Lichte neuer Theorien erneut überprüft und anders angegangen wird.

In wechselseitiger Befruchtung zwischen einer neuen theoretischen Basis T2 und der Unzufriedenheit mit der bisherigen Behandlung von G entsteht eine neue vorläufige Konzeption von G, die neuartige Hypothesen generiert.

Innerhalb von T2 wird eine empirische Untersuchung von G entworfen. Deren Ziel ist es, die bisher angenommenen Daten in G zu überprüfen, relevante neue Daten aufzudecken und diese im Rahmen von T2 im Zusammenhang zu analysieren. Ist das Anliegen in erster Linie ein theoretisches, so gilt es, G für T2 fruchtbar zu machen. Ist es in erster Linie ein angewandtes, so gilt es umgekehrt, T2 für G fruchtbar zu machen.

Neue Fragestellungen oder Grundannahmen und neue Daten erfordern oft auch neue Methoden. Z.B. kann ein Gegenstandsbereich G, der bislang immer am Schreibtisch bearbeitet wurde, erstmals experimentell oder in Feldforschung angegangen werden.

Der Ausbau von T2 geht Hand in Hand mit Untersuchungen empirischer Bereiche wie G in ihrem Rahmen. T2 konsolidiert sich und wird nach und nach ihrerseits zu einer etablierten Theorie, vielleicht zu einer Alternative zu T1 oder vielleicht sogar zur herrschenden Lehre.

Stufe 5 befindet sich auf derselben Vertikalen wie Stufe 1, ist dieser also (methodo-)logisch äquivalent. Hat es wirklich Erkenntniszuwachs gegeben, so befindet sich Stufe 5 wenigstens auf einer höheren Ebene als Stufe 1. Hier kann dann ein neuer Durchlauf der Spirale ansetzen.

Seit den wissenschaftssoziologischen Publikationen von Thomas Kuhn (1996) spricht man mit Bezug auf eine herrschende Lehre wie T1 von einem “Paradigma” und mit Bezug auf den Übergang von T1 zu T2 von “Paradigmenwechsel”.