Der Ausdruck Skopus (dessen Gegenstück scope im Englischen viel geläufiger ist) geht auf das griechische skópos zurück, welches ein Verbalnomen zum Verb sképtō “blicken” ist und also “Blick” als Grundbedeutung hat. Die Metapher eines Scheinwerferkegels führt auf eine Gesamtbedeutung wie “(Blickbereich →) erfaßter Bereich, Reichweite”. Mit Bezug auf sprachliche Ausdrücke ist damit ein Aspekt der syntagmatischen Relation eines Operators zum Operanden gemeint, nämlich der syntagmatische Umfang des Operanden. B1 verdeutlicht das Gemeinte:

| B1. | a. | Den Preis gewann die einzige Studentin. |

| b. | Den Preis gewann die einzige Studentin, die den Skopusbegriff verstanden hat. |

Einzig ist also ein Operator, der hervorhebt, daß es in der Referenzmenge nur ein Element gibt, auf das der Prädikator zutrifft, der den Operanden des Operators bildet. Wie man sieht, ist dieser Operand in B1.a Studentin, in B1.b jedoch Studentin, die den Skopusbegriff verstanden hat. Der Operator einzige hat also in B1.a und B1.b unterschiedlichen Skopus. Da die Operator-Operand-Beziehung sich hier auch in der Ausdrucksstruktur abbildet (s. die Seite zur Skopusstellung), kann man den Skopus durch Klammerung wie folgt angeben:

| B1. | a. | Den Preis gewann die [ einzige [ Studentin ] ]. |

| b. | Den Preis gewann die [ einzige [ Studentin, die den Skopusbegriff verstanden hat ] ]. |

Die Partikel nur, in einer Proposition p mit einem Operanden O kombiniert, bedeutet soviel wie “die Prädikation von p trifft auf O zu. Man konnte erwarten, daß sie auf mehr als O zuträfe; aber das ist nicht der Fall.” Daher läßt sich B2 paraphrasieren mit “Erna hat mich verstanden. Man konnte erwarten, daß noch mehr Leute mich verstünden; aber das ist nicht der Fall.” Folglich ist in B2 Erna im Skopus der Partikel nur.

| B2. | Nur Erna hat mich verstanden. |

| B3. | Wir fanden nur zwei verrostete Schrauben. |

B3 ist zweideutig in bezug auf den Skopus von nur, denn es bedeutet

Die beiden Skopi können wie folgt in der syntaktischen Struktur explizit gemacht werden:

| B3. | a. | Wir fanden [ nur [ zwei ] ] verrostete Schrauben. |

| b. | Wir fanden [ nur [ zwei verrostete Schrauben ] ]. |

In B3.a hat nur engen Skopus, in B3.b hat es weiten Skopus. Die angegebene Ambiguität besteht allerdings nur in der schriftlichen Repräsentation. In gesprochener Sprache liegt in B3.a ein Kontrastakzent auf zwei, während in B3.b ein Nebenakzent auf nur und der Hauptakzent auf Schrauben liegt. Die beiden Versionen sind also homograph, aber nicht homophon.

In den bisher gesehenen Fällen konnte man in der syntaktischen Struktur den semantischen Skopus durch Klammerung bezeichnen. D.h., dem semantischen Verhältnis von Operator und Operand entsprach jeweils eine kontinuierliche binäre syntaktische Konstruktion, in der der Operator dem Operanden unmittelbar vorangeht. Nicht immer ist es so einfach.

| B4. | a. | Auch Erna kommt. |

| b. | Erna kommt auch. |

So bedeutet B4.b (mit Akzent auf auch) dasselbe wie B4.a; aber nur in B4.a geht der Operator auch seinem Skopus Erna unmittelbar voran.

Noch weiter entfernt sich die syntaktische von der semantischen Struktur in B5.

| B5. | Erna kann die Prüfung nicht bestehen. |

Auch hier besteht Skopusambiguität, und zwar in bezug auf den relativen Skopus von zwei geschachtelten Operatoren:

Allgemeiner gesprochen: Die Negation (der Negator nicht) ist ein Operator über einer Proposition, und das Modalverb können ist auch ein solcher Operator. Sie können auf semantischer Ebene auf zwei Weisen geschachtelt werden:

In der a-Version hat also der Negator weiten, der Modaloperator engen Skopus; in der b-Version ist es umgekehrt. Auf struktureller Ebene verschwindet der Unterschied jedoch, wenn der Operator möglich durch das Modalverb können kodiert wird. Hier findet man in der syntaktischen Struktur überhaupt keine Entsprechung zum semantischen Skopus. Dies ist eine Eigenheit der deutschen Modalverben sowie der Negation nicht, die man (in schriftlicher Repräsentation) nur durch umständliche Paraphrasen wie die gegebenen vermeiden kann. Konstruktionen mit Modalverben sind also relativ stark grammatikalisiert und nicht ikonisch.

Ähnlich wie die zuletzt gesehenen Operatoren haben temporale Operatoren i.a. einen ganzen Satzinhalt in ihrem Skopus. Wir betrachten als Beispiel zunächst dt. noch nicht und nunmehr in Sätzen wie B6 und B7 (nach Löbner 1989).

| B6. | a. | Das Licht ist noch nicht an. |

| b. | Der Zug fuhr noch nicht. |

| B7. | a. | Das Licht ist nunmehr an. |

| b. | Der Zug fuhr nunmehr. |

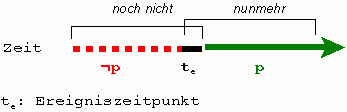

Solche Sätze setzen eine Zeitachse voraus, auf der die gemeinte Situation p eine bestimmte Erstreckung hat. Die in den Sätzen gemachte Feststellung gilt für einen Zeitpunkt te, den Ereigniszeitpunkt. Die Verhältnisse kann man wie folgt verdeutlichen:

Die Bedeutungen der beiden Temporaloperatoren lassen sich dann wie folgt angeben:

p: in dem Zeitraum bis te einschließlich: ¬p.p: in dem Zeitraum bis ausschließlich te: ¬p; in dem Zeitraum von te einschließlich an: p.Die Bedeutung von B7.b wäre sonach wie folgt anzugeben: “Bis vor den Ereigniszeitpunkt fuhr der Zug nicht; zum Ereigniszeitpunkt und von da an fuhr er.”

Auf der Basis dieser Analyse von noch nicht und nunmehr kann man nunmehr auch die Bedeutung von schon angeben. Es verhält sich im Prinzip

ganz wie nunmehr, hat diesem gegenüber allerdings ein zusätzliches Merkmal hat, nämlich eine Präsupposition: “es wurde erwartet, daß noch nicht p.” Wenn man daher in B7.b schon für nunmehr einsetzt, ist die Bedeutung: “bis zum Ereigniszeitpunkt fuhr der Zug nicht; es wurde erwartet, daß er auch zum Ereigniszeitpunkt nicht führe; aber zum Ereigniszeitpunkt und von da an fuhr er.”

Wie die Analyse zeigt, ist der Skopus solcher Temporaloperatoren der gesamte Inhalt des Satzes, in dem sie vorkommen. Partikeln wie die vorgeführten können jedoch an verschiedener Stelle im Satz stehen: In B6 und B7 stehen sie hinter dem finiten Verb (übrigens einschließlich etwaigen Komplementen) und vor etwaigen Verbzusätzen (oder infiniten Verbformen). Sie stehen also an einer durch die deutsche Grammatik geregelten Stelle, die mit ihrem semantischen Skopus nichts zu tun hat. Es ist dies wieder eine kontraikonische Eigenheit des Deutschen. Man kann solche Partikeln allerdings auch an den Satzanfang stellen: Nunmehr fuhr der Zug. Dann entspricht die Stellung zwar besser dem semantischen Skopus; aber die Informationsstruktur ändert sich auch.

Löbner, Sebastian 1989, "German ‘schon’ - ‘erst’ - ‘noch’. An integrated analysis." Linguistics and Philosophy 12:167-212.