Die folgende Textprobe trägt der Tatsache Rechnung, daß Englisch als solches nicht illustriert zu werden braucht, und weist gleich auf seinen Charakter als Mischsprache hin.

Das Autonym ist English, umgelautet aus Anglish, nach den Angeln, den Hauptträgern der Sprache. Der deutsche Name der Sprache (englisch) weist ebenfalls Umlaut auf. Dagegen haben z.B. russ. anglijskij, frz. anglais keinen Umlaut. Der italienische und spanische Name basieren auf der englischen Aussprache: ingles(e).

Über die völkische Zugehörigkeit der Sprecher des Englischen lassen sich im 21. Jh. keine Angaben mehr machen. Waren es ursprünglich Germanen bzw. Briten, so sind sie heute völlig heterogen.

Im Jahr 1999 (Ethnologue) gibt es wenigstens 341 Mio. Muttersprachler; dazu kommen 167 Mio. Zweitsprecher.

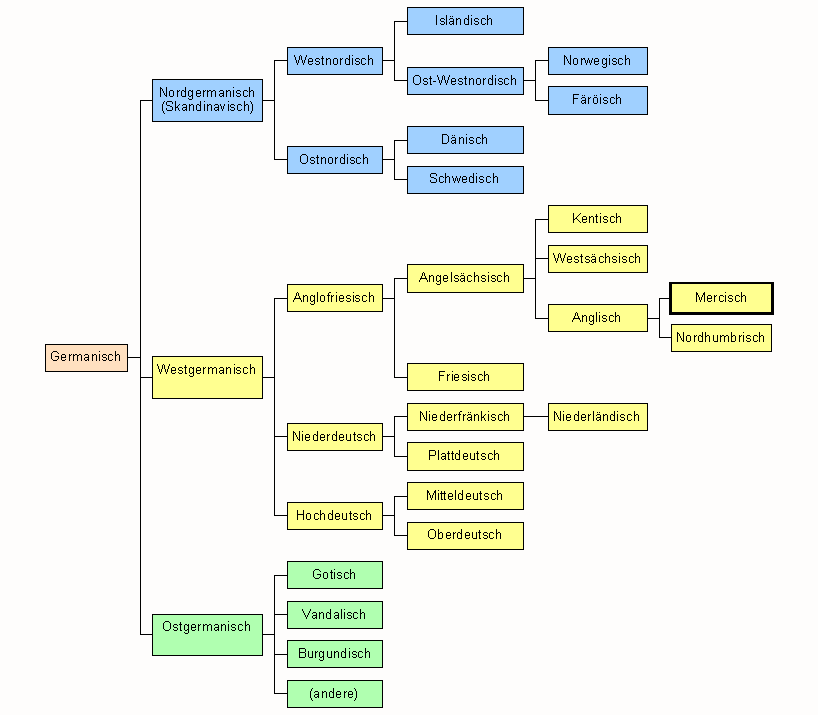

Von den lebenden Sprachen ist dem Englischen das Friesische am nächsten verwandt. Die beiden sind allerdings nicht mehr wechselseitig verständlich.

Bereits im Altenglischen gab es starke dialektale Variation, die von der heterogenen Besiedlung herrührte.

Alle englischen Dialekte sind, nach kurzer Gewöhnung, wechselseitig verständlich.

Das britische Standardenglische basiert auf dem Dialekt von East Midland, der seinerseits eine Variante des Mercischen ist.

Derzeit gibt es weltweit zwei Hauptdialekte:

Die Unterschiede sind hauptsächlich in gesprochener Sprache merklich. Für die geschriebene Sprache gibt es eine zwar nicht kodifizierte, aber dennoch mächtige Norm.

Die Germanen sonderten sich aus der indogermanischen Urheimat ab und siedelten sich zunächst (bis ca. -1000) wohl um die Ostsee herum an. Dort trafen sie wahrscheinlich auf eine nicht-indogermanische Bevölkerung, von der sie ein Drittel ihres gesamten Vokabulars entlehnten. Sie dehnten sich in der ersten Hälfte des 1. Jt. v.Ch. nach Norden und Süden aus. Während dieser Zeit ist die erste (germanische) Lautverschiebung anzusetzen. Zudem wurde die indogermanische Morphologie stark reduziert.

Auf den britischen Inseln saßen zu Beginn der historischen Zeit Kelten. Sie wurden teilweise von den Römern unterworfen, die einige Ortsnamen hinterließen (Lancaster, Manchester, Rochester, < lat. castra) und um 400 n.Ch. wieder verschwanden.

449 n.Ch. rief ein Keltenfürst die Angeln (aus Norddeutschland, zwischen Flensburger Förde und Schlei), Sachsen (Nordwestdeutschland) und Juten (unklarer Herkunft; evtl. Jütland in Dänemark) zu Hilfe. Sie machten sich in England heimisch und drängten die Kelten nach Wales, Cornwall und Schottland sowie nach Irland zurück. Von dem keltischen Substrat (s.u.) blieben fast nur Toponyme (Dover, Kent, York) und Hydronyme (Avon, Thames).

Die Invasoren waren ohnehin ethnisch und sprachlich eng verwandt; die Bezeichnungen Engle und Englisc wurden bald allgemein auf sie und ihre Sprache angewandt.

Zahlreiche lateinische Lehnwörter und Lehnübersetzungen (z.B. die Wochentage) durch die Christianisierung (Ende 6. Jh.).

Von 787 bis 878 wikingische (dänische) Invasionen, danach eine Zeitlang Integration. Daher zahlreiche Wörter (take, give, get; gift, egg, skin, sky) und Ortsnamen (Der-by, Rug-by; -thwaite, -toft).

Invasion der Normannen 1066 (Wilhelm der Eroberer). Die Normannen besetzten alle Bereiche des öffentlichen Lebens und waren die herrschende Klasse. Dort wurde nur Französisch gesprochen. Englisch war Bauernsprache. Erst im 13. Jh. wendete sich das Blatt, und im 14. Jh. kam Französisch außer Gebrauch. Ab 1362 wurden die Verlautbarungen des Hofes auf Englisch publiziert.

Am Ende der normannischen Zeit extensive Entlehnung aus dem Französischen (ca. 10.000 Wörter). Seit der Zeit ist Englisch eine germanisch-romanische Mischsprache, wie die Textprobe schon zeigte.

In den Wissenschaften wurde, wie auch sonst in Europa, Latein verwendet. Erst um 1700, also zu I. Newtons Zeit, wurde Latein im englischen Sprachraum von Englisch abgelöst.

Angelsächsisch ist dasselbe wie Altenglisch. Es war sicher mit Altfriesisch und wohl auch noch mit Altniederdeutsch, kaum jedoch mit Althochdeutsch wechselseitig verständlich. Anglofriesisch hat nämlich - ebenso wie Niederdeutsch - die zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung (um 600 n.Ch.) nicht mitgemacht. Daher die Paare in folgender Tabelle:

Ende 7. Jh. erste altenglische Schriftdenkmäler (Poesie). Beowulf, Heldendichtung von einigen 3000 Zeilen, wohl im 8. Jh. entstanden (Ms. aus dem 10. Jh.). 1340-1400 Chaucer; in London geboren; Canterbury tales (1386-1400); großer Einfluß auf die Sprache. Gab der Grammatik i.w. die heute gültige Form.

1564-1616 W. Shakespeare. Seine Texte sind im modernen Englisch noch verständlich.

In Britannien wurden vor der Ankunft der Angelsachsen vor allem inselkeltische Sprachen gesprochen. Von diesen überleben bis heute – z.T. nur knapp – Kornisch (in Cornwall), Manx (Isle of Man), Walisisch (Wales), Irisch-Gälisch (Westirland) und Schottisch-Gälisch (Westschottland). Sie bilden also das erste Substrat für das Englische.

Sekundär ist Englisch auch außerhalb Europas Superstratsprache für zahlreiche einheimische Sprachen, die zu seinen Gunsten aussterben.

Selbst in den oben genannten Staaten, wo Englisch erste Sprache ist, wird es von vielen Zugewanderten bislang nur als Zweitsprache gesprochen; z.B. in den U.S.A. neben Spanisch.

Englisch ist die verbreitetste Zweitsprache. Wird in Afrika (Nigeria, Ghana, Kamerun, Uganda) und Asien (Indien, Pakistan, Philippinen) von Millionen als Zweitsprache gesprochen. Dient in zahlreichen Staaten als Staatssprache, die ethnisch so heterogen sind, daß eigene Sprachen nicht infrage kommen (z.B. Afrika).

Englisch dient als internationale Verkehrssprache bzw. als Welthilfssprache in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft.

Zahlreiche engl. Fremdwörter in anderen Sprachen: ok, club, baseball, computer, bit, byte, keybord.

Zwischen Chaucer und Shakespeare The Great English Vowel Shift, der den Vokalismus völlig verändert und stark kompliziert.

Das Resultat ist ein sehr komplexes Vokalsystem, mit (je nach Dialekt) 16 - 18 Vokalphonemen, inklusive mindestens 5 Diphthonge.1

Dazu kommt eine extrem komplexe Morphonologie, wo z.B. die Ableitung divinity von divine die folgende (von der Orthographie verschleierte) phonologische Veränderung bedingt: [dɩˈvaɩn] : [dɩˈvɩnɩti:]

Die englische Orthographie stammt aus mittelenglischer Zeit und wurde seit der Einführung des Buchdrucks (1476) trotz weitgehender Lautwandel vom Mittel- zum Neuenglischen nicht mehr verändert. Daher ist sie unregelmäßiger als alle anderen alphabetischen Schriften. G.B. Shaw meinte, <ghoti> sei die adäquate Schreibung für fish, denn

Den stark ideographischen Charakter der englischen Orthographie zeigt auch folgende Gruppe von Homöographen:

Allerdings ist die Schreibung invariabel gegenüber morphophonemischer Variation (divine - divinity, electric - electricity).

Im Altenglischen waren Deklination und Konjugation ähnlich komplex wie in anderen germanischen Sprachen, also wie im Althochdeutschen. Vom Spätaltenglischen an gingen im Mittelenglischen, im Zusammenhang mit dem Initialakzent, die Flexionsendungen verloren. Es blieb sehr wenig Flexion. Was geblieben ist, ist allerdings nicht immer sehr regelmäßig.

Nur Numerus: Plural, bis auf wenige Ausnahmen (teeth, oxen, children) regelmäßig.

Nur die Pronomina flektieren noch für Genus und Kasus. Das Genitivsuffix -s gehört nicht zur Deklination, da es an Syntagmen antritt (the king of England's daughter, the man we saw yesterday's son).

Komparation der Adjektive ebenfalls bis auf wenige Ausnahmen regelmäßig germanisch oder romanisch.

Es gibt praktisch keine Person; nur die 3.Sg.Präs.Ind. hat eine Endung. Dies ist jedoch der in funktionaler Hinsicht am wenigsten markierte Wert der beteiligten Flexionskategorien. Er hat in der überwiegenden Mehrheit der Sprachen (darunter die romanischen) Nullausdruck oder sonst jedenfalls keinen komplexeren Ausdruck als die anderen Werte. Daß ausgerechnet dieser im ganzen Paradigma als einziger ein Suffix hat, ist ein typologisches Alleinstellungsmerkmal des Englischen.

Tempus: Synthetisch wird nur das Präteritum gebildet. Zwei Bildungsweisen:

1. starke Verben: Ablaut;

2. schwache Verben: /-d/- bzw. /-t/-Suffix.

Infinit: Es gibt die beiden Partizipien der Gleichzeitigkeit und der Vorzeitigkeit. Der Infinitiv ist keine morphologische Kategorie.

Insgesamt gibt es also nur sieben produktive Flexionskategorien; alle sind suffixal.

Dafür wurden seit altenglischer Zeit weitere periphrastische verbale Kategorien eingeführt: Progressiv, Modalverben.

Wandel vom synthetischen zum analytischen Typ; typologische Ähnlichkeit mit isolierenden Sprachen. Freie Wortstellung des Altenglischen verfestigt sich.

Daß Englisch weiter als jede andere germanische Sprache sich von der Ursprache typologisch entfernt hat, dürfte damit zusammenhängen, daß zu mittelenglischer Zeit, als die verheerendsten Wandel auftraten, die konservierende Kraft der Schrift und der gehobenen Kommunikation der Oberschicht fehlten.

Der definite und indefinite Artikel wurden im Mittelenglischen (aus Demonstrativum und Zahlwort) gebildet.

Die Hauptkonstituentenstellung war im Altenglischen noch wie im Deutschen, also mit Verbendstellung im Nebensatz. Im Mittelenglischen wurde Verbzweitstellung durchgeführt. Nachgestelltes Genitivattribut mit of ist ebenfalls eine mittelenglische Neuerung.

Die Wortstellungsmuster des modernen Englisch sind gemischt: linksverzweigend sind DetN, AN, GN; rechtsverzweigend sind VO, N RS und PräpN. Die Hauptkonstituentenstellung ist SVO. Die relative Reihenfolge von Subjekt und finitem Verb(-komplex) am Klausenanfang ist unveränderlich. Davor satzeinleitende Adverbialien. Also ganz anders als im Deutschen.

Das System der Fundamentalrelationen ist akkusativisch. Die Konstruktion der syntaktischen Relationen ist überwiegend exzentrisch.

Völlig formalisierte Subjektfunktion, die gegenüber allen semantischen Rollen indifferent ist:2

In der funktionellen Satzperspektive wird die fehlende Wortstellungsfreiheit durch syntaktische Prozesse ersetzt: Passiv, Satzspaltung, Pseudo-Spaltsatzbildung (what I am saying is ...).

Mit ca. 1/2 Mio. Wörtern (Webster) sicher das umfangreichste Lexikon der Welt.3 Vokabular seiner Herkunft nach sehr heterogen. Grundwortschatz germanisch, dann überlagert durch Latein, Normannisch/ Französisch. Lateinische Lehn- und Fremdwörter gab es seit alters, aber seit etwa 1600 ist praktisch jedes lateinische Wort ein potentielles englisches Wort. Neuerdings dient, vor allem in wissenschaftlicher Terminologie, neben Latein auch Griechisch als Quelle neuer Wortstämme. Die eingangs präsentierte Textdublette läßt sich daher durch eine Triplette ersetzen:

Da also das Lexikon aus vier Hauptquellen besteht, gibt es für zahlreiche Begriffe vier teilsynonyme Wurzeln aus den vier verschiedenen Quellen.

Englisch hat seit indogermanischen Zeiten sehr produktive Komposition und insbesondere Zusammenrückung (“phrasal compounds”) sowie Derivation, die noch durch romanische Derivation verstärkt wurde. Außerdem höchst produktive Konversion bzw. kategoriale Unbestimmtheit.

Die ersten Wörterbücher des Englischen sind zweisprachige französisch-englische und lateinisch-englische Wörterbücher. Das erste einsprachige englische Wörterbuch wurde 1604 publiziert. Es dient der Erklärung von "hard words" und enthält daher nur etwa 2.500 Lemmata. Ab 1702 erscheinen vollständige deskriptive Wörterbücher.

Wie im übrigen Europa war auch in England Grammatikunterricht zunächst Lateinunterricht. Erst in dem Maße, in dem Englisch sich auch in schriftlicher Kommunikation etablierte, entstand auch der Wunsch, es zu standardisieren. Da es noch keine Linguistik im heutigen Sinne gab, war jegliche Grammatik notwendigerweise normative Grammatik. Ende des 16. Jh. erscheinen die ersten Grammatiken des Englischen, z.B. William Bullokars A bref grammar for English (1586), vollständig nach dem lateinischen Muster. Seit dem Anfang des 20. Jh. gibt es deskriptive Grammatikographie, so auch des Englischen. Hervorzuheben ist Jespersen 1909-49.

Ziel dieser Darstellung ist es, einen gerafften, aber umfassenden Überblick über die englische Sprache als ganze zu geben, in einem Umfang, der für eine Sitzung einer Lehrveranstaltung ausreicht, und in einem Allgemeinheitsgrad, der es gestattet, den Platz der englischen Sprache in der Welt einzuschätzen und sie mit anderen Sprachen zu vergleichen. Die Systematik folgt dem separat dargestellten Schema.

Es wurden keine Primärdaten erhoben und keine eigene Forschung angestellt. Die Grundlage des Vorangehenden sind ausschließlich Werke der Sekundärliteratur wie insbesondere die in Abschnitt IV aufgeführten.

Barber, Charles 1993, The English language: a historical introduction. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Approaches to Linguistics).

Baugh, Albert C. 1957, A history of the English language. New York: Meredith.

Brook, G.L. 1958, A history of the English language. London: André Deutsch.

Faiß, Klaus 1989, Englische Sprachgeschichte. Tübingen: Francke (UTB, Große Reihe).

Finegan, Edward 1989, "English". Comrie (ed.) 1989[w]:77-109.

Huddleston, Rodney D. 1984, Introduction to the grammar of English. Cambridge etc.: Cambridge UP (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Jespersen, Otto 1909-1949, A modern English grammar on historical principles 7 vols. Copenhagen: E. Munksgaard; London: G. Allen & Unwin.

Potter, Simeon 1950, Our language. A popular study of the English language, its sources, its history, its peculiar genius and how it should be used in speech and writing. Harmondsworth: Pelican.

Quirk, Randolph et al. 1972, A grammar of contemporary English. London: Longman.

Quirk, Randolph et al. 1985, A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.

Todd, L. 1984, Modern Englishes. Pidgins and creoles. Oxford: B. Blackwell.

1 Zu dem angeführten Vokalsystem kommen ggf. noch 3 auf Schwa fallende Diphthonge hinzu.

2 Vgl. Hawkins, John A. 1986, A comparative typology of English and German. Unifying the contrasts. London: Croom Helm.

3 Lexikalische Statistik aufgrund des Brown Corpus (etwas mehr als 1 Mio. tokens amerikanisches Englisch): 61.805 Wortformen von 37.851 Lemmata. Wenn man daraus auf eine unendliche Stichprobe extrapoliert, wären es 170.000 Lemmata. Daraus folgt vermutlich, daß viele der im Webster verzeichneten Lemmata nicht mehr in Gebrauch sind.