| (1) | Опомнившись | учитель | увидел |

| o-pómn-ivši-s' | učítel' | u-víd-el | |

| PFV-besinn-PART.PERF.AKT-sich | Lehrer | PFV-seh-PRT | |

| “Zu sich gekommen, erblickte der Lehrer” | |||

| (2) | привязанного | медведя. |

| pri-vjáz-ann-ogo | medvédj-a. | |

| an-bind-Part.Perf.Pass-Gen/Akk.Sg.M | Bär-Gen/Akk.Sg.M | |

| “einen angebundenen Bären.” | ||

| (3) | Зверь | начал | фыркать, |

| zver' | nač-ál | fýrk-at' | |

| Tier | beginn(PFV)-PRT(M) | schnauf(IMPFV)-INF | |

| “Das Tier begann zu schnauben,” | |||

| (4) | издали | обнюхивая | своего | гостя, |

| íz-dal-i | ob-njúx-iv-aja | svoj-evó | góstj-a, | |

| von-weit-em | be-schnüffel:IMPFV-GER | sein-Gen/Akk.Sg.M | Gast-Gen/Akk.Sg.M | |

| “von weitem seinen Besucher beschnüffelnd,” | ||||

| (5) | и | вдруг | поднявшись |

| i | vdrug | podn-jávši-s' | |

| und | plötzlich | erheb(PFV)-PART.PERF.AKT-sich | |

| “und sich plötzlich erhoben habend” | |||

| (6) | на | задние | лапы |

| na | zádn-ije | láp-y, | |

| auf | hinter-AKK.PL.F | Tatze-AKK.SG.F | |

| “auf die Hintertatzen,” | |||

| (7) | пошёл | на | него. |

| po-š-ól | na | n-egó | |

| PFV-geh-PRT | auf | er-Gen/Akk.Sg.M | |

| “ging es auf ihn los.” | |||

| 1. | Kyrillische Schrift |

| 2. | Transliteration |

| 3. | interlineare Glosse |

| 4. | Übersetzung |

Die Normannen,1 die sich nach Osteuropa ausbreiteten, heißen Waräger. Die älteste russ. Chronik, verfaßt vom Mönch Nestor (1056-1114) in Kiev, berichtet: Ihr Anführer Rjurik (altnord. Hrörekr) gründete mit seinen Brüdern 862 in Novgorod das erste russische Staatswesen.

Die Waräger heißen auf Russisch Rus (evtl. < Finnisch). Sie bildeten zunächst die Oberschicht über den Ostslaven. Der Name übertrug sich dann aber auf diese, das Land und die Sprache. Rus' noch heute poet. für "Rußland". Sonst Ableitung russkij "russisch; Russe". Russische Sprache: russkij jazyk "russische Zunge" [Metonymie].2

Russisch existiert als Muttersprache praktisch nur in Rußland sowie zu verschiedenen Anteilen in der GUS. Wird dort überall gesprochen.

Beim Zensus von 1999 167 Mio. Muttersprachler. Daneben 110 Mio. Zweitsprachler (in der GUS). Sprecher ursprünglich nur Slawen, heute aber alle möglichen sibir. und kaukas. Völker.

Die Sorben (= Wenden) wohnen zu 100.000 Mann in der Lausitz (Bautzen, Cottbus, Spreewald) und genießen dort seit 1945 Kulturautonomie.

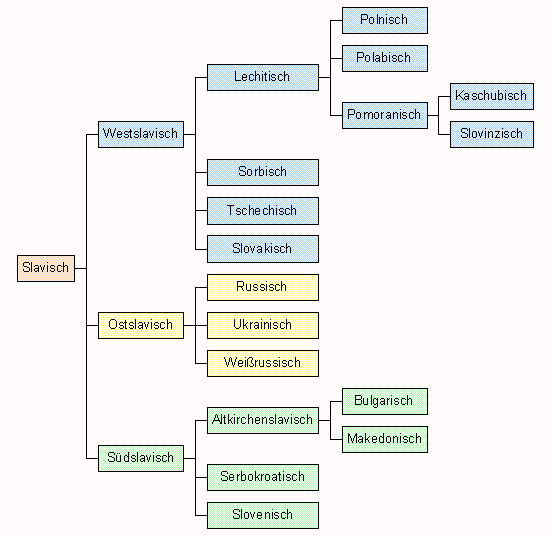

Zwei slavische Sprachen sind zu historischer Zeit ausgestorben:

Die slavischen Sprachen sind einander ähnlicher als die romanischen:

| Bedeutung | russisch | polnisch | tschechisch | bulgarisch | serbisch |

|---|---|---|---|---|---|

| Bruder | brat | brat | brat | brat | bràt |

| Schwester | sestrá | siostra | sestra | sestrá | séstra |

| Hand | ruká | ręka | ruka | rŭká | rúka |

| Fisch | rýba | ryba | ryba | ríba | rìba |

Sie sind innerhalb der Indogermania am engsten mit den baltischen verwandt.

Russisch ist dem Weißrussischen und Ukrainischen am ähnlichsten und weitgehend wechselseitig verständlich.

Dialektgrenze Nord- vs. Südrussisch (Breite: Moskau) bestand seit Beginn der schriftl. Überlieferung. Zentren: Novgorod vs. Kiev. Später entstand durch mehrere Wellenvorgänge um Moskau herum ein Zentraldialekt zwischen den beiden, der heute der Standarddialekt ist. Alle Dialekte sind untereinander verständlich; Unterschiede werden eingeebnet.

| Beginn | Epoche | Merkmale |

| 0 | Urslavisch | Abwanderung der Slaven aus der Urheimat und damit Trennung von den späteren Balten |

| 500 | Ostslavisch | dialektale Differenzierung in Ost-, West- und Südslavisch |

| 1.000 | Altrussisch | ab 1.250 Abgrenzung gegen Ukrainisch und Weißrussisch |

| 1.790 | modernes Russisch | Herausbildung des modernen Standards |

Die Slaven sind Indogermanen, die lange Zeit in dem Raum nördlich der Karpaten (zwischen Weichsel, Pripjet, Dnjepr und Dnjestr) sitzen geblieben waren, sich seit dem 6. Jh. nach Norden, Osten und Süden ausbreiteten und sprachlich differenzierten. Die nachmaligen Russen wanderten ab etwa 500 aus der slavischen Urheimat wieder in die Richtung der idg. Urheimat (also nach Osten). Im Norden gerieten sie seit dem 9. Jh. unter die Herrschaft der Waräger, die sich aber bald integrierten.

Die Brüder Methodios und Kyrillos aus Saloniki3 (Slavenapostel) missionierten Mitte des 9. Jh. in Mähren und übersetzten um 865 die Bibel und andere christliche Texte ins Altbulgarische (= Altkirchenslavisch, Aksl.). Kyrillos entwickelte dazu aus der griech. Minuskel mit oriental. Einschlag das glagolitische Alphabet (von aksl. glagol "Wort"). Daraus entwickelte sich um 900 das kyrillische Alphabet.

Ältest slav. Texte: Aksl., 9. Jh. (erhaltene Kopien seit dem 10. Jh.). Aksl. ist dem Makedonisch-Bulgar. am ähnlichsten. Zu der Zeit waren die slav. Sprachen ein Dialektkontinuum, das sich erst Anfang des 2. Jahrtausends aufspaltete. Die ältesten Texte sind (ähnlich wie für das Germanische und mehrere andere indogermanische Sprachen) Übersetzungen aus dem Griechischen, die, da es sich um die Hl. Schrift handelt, der Syntax des Originals ziemlich eng folgen.

Erste ostslav. Texte sind auf Birkenrinde gekritzelte Nachrichten in (Veliki) Novgorod aus dem 11. Jh. Damals waren Russisch, Weißruss. und Ukrain. noch eins, das Altruss. Im eigtl. Rußland wurde Schrift Ende des 11. Jh. eingeführt. Geschrieben wurden meist religiöse Texte, und zwar auf Aksl. Es bestand Diglossie zw. Aksl. (Hochsprache) und Altruss. (Volkssprache). Im Laufe des Mittelalters wurde zu profanen Zwecken auch Russisch geschrieben. Jahrhundertelang wurde Russisch ständig vom Aksl. beeinflußt (ähnlich wie die romanischen Sprachen vom Latein). Anfang des 18. Jh. entschied Peter der Große, daß Russisch geschrieben werden sollte. Die moderne Literatursprache wurde von Alexander Puschkin (1799-1837) geschaffen.

Mitte des 13. Jh. wurden Rußland einerseits und Weißrußland und Ukraine andererseits politisch getrennt und entwickelten sich auch sprachlich getrennt weiter. Im Südruss. und Weißruss., aber nicht im Nordruss. und Ukrain., entwickelte sich Ákan'e: Aussprache des unbetonten /o/ als [ʌ], wie in voda [vʌ'da] "Wasser". Beibehaltung des [o]: Ókan'e. Der Moskauer Dialekt übernahm Ákan'e. Er wurde mit dem Aufstieg Moskaus seit dem 15. Jh. zu einem zentralen, zwischen Nord- und Südruss. vermittelnden Dialekt und zur Norm.

Russ. ist offizielle Sprache von Rußland sowie der GUS, koexistiert dort aber mit über 100 idg. und nicht-idg. Sprachen. Diese sind in Sibirien vom Russ. weitgehend überlagert, im Süden jedoch nicht (kaukasische, Turksprachen).

Seit Auflösung der Sowjetunion schwindet die Bedeutung des Russischen sowohl in der GUS als auch weltweit; in den Ländern der GUS und Osteuropas wird es als Zweitsprache durch Englisch verdrängt.

Nach der Oktoberrevolution etablierte sich neben der Literatursprache und der Umgangssprache ein politischer Jargon (nach Orwell “Newspeak” genannt), der sich seit der Perestrojka wieder auflöst. Seitdem mischen sich alle möglichen Soziolekte.

| Artikulationsstelle Artikulationsart |

bilabial | labiodental | dental | alveolar | palatal | velar | |||||||

| okklusiv | stl | p | pj | t | tj | k | kj | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| sth | b | bj | d | dj | g | gj | |||||||

| affrikat | c | č | |||||||||||

| frikativ | stl | f | fj | s | sj | | : | x | xj | ||||

| sth | v | vj | z | zj | ž | ||||||||

| nasal | m | mj | n | nj | |||||||||

| liquid | l | lj | r | rj | |||||||||

| Halbvokal | j | ||||||||||||

Weitgehend regelmäßige Opposition zwischen schlichten ("harten", velarisierten) und palatalisierten ("weichen") Konsonanten. Auch die Konsonanten, die (an ihrer präzisen Artikulationsstelle) nur hart /c š ž/ und nur weich /č š: j/ vorkommen, ergänzen einander im phonologischen System.

| schlicht | palatalisiert | ||

| brat | Bruder | bratj | nehmen |

| matj | Mutter | mjatj | kneten |

| nos | Nase | njos | trug |

Die Obstruenten unterliegen der Auslautverhärtung, wie im Deutschen:

| Schreibung | Aussprache | |

| rot | "Mund" | [rɔt] |

| rod | "Geburt" | [rɔt] |

vdrug in Textprobe Z. 5 ist also [ vdruk ].

| betont | unbetont; vorangehender Konsonant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| schlicht | palatalisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[ɨ] und [i] stehen nicht in Opposition, da [i] nur nach palatalisierten, [ɨ] nur nach schlichten (velarisierten) Konsonanten vorkommt.

Das vollständige Vokalsystem kommt nur in betonten Silben vor. In unbetonten wird das Fünfeck reduziert: /o/ und /a/ fallen in [ə] bzw. in prätonischer Silbe in [ʌ] zusammen: golová, magazín -> [gəlʌ'va, məgʌ'zin] (s. 2.2.1.1). Nach palatalisierten Konsonanten werden /a e o/ alle zu [ɩ] (íkan'e): mestá "Stellen" -> [mjɩs'ta], časý "Stunden" -> [čɩ'sɨ].

Sehr komplexe Konsonantengruppen: dnjepr “Dnjepr”, vzgljad “Hinblick”.

Der Akzent ist fast völlig frei und kann auf einer der vier letzten Wortsilben sitzen, wie an der Textprobe zu sehen ist. Außerdem hat er grammatische Funktion:

| Pänultima | Ultima | ||

| múka | Qual | muká | Mehl |

| rúki | Hand:Nom.Pl | rukí | Hand:Gen.Sg |

Die slavischen Sprachen wurden von Anfang an in alphabetischen Schriften geschrieben. Altkirchenslavisch wurde in zwei Alphabeten, Glagolitisch (Glagoliza) und Kyrillisch (Kyrilliza), geschrieben. Letzteres ist eine Vereinfachung des ersteren, deutlich von der griech. Majuskelschrift abgeleitet und an slav. Phonologie angepaßt. Es wird heute noch von den Slaven griech.-orthodoxer Religion (Ostslav., Bulgarisch, Makedonisch, Ost-Serbokroatisch) benutzt. Die anderen schreiben im latein. Alphabet.4

| Majuskel | Minuskel | Umschrift |

| А | а | a |

| Б | б | b |

| В | в | v |

| Г | г | g |

| Д | д | d |

| Е | е | e/je |

| Ё | ё | o/jo |

| Ж | ж | ž |

| З | з | z |

| И | и | i |

| Й | й | j |

| К | к | k |

| Л | л | l |

| М | м | m |

| Н | н | n |

| О | о | o |

| П | п | p |

| Р | р | r |

| С | с | s |

| Т | т | t |

| У | у | u |

| Ф | ф | f |

| Х | х | ch |

| Ц | ц | c |

| Ч | ч | č |

| Ш | ш | |

| Щ | щ | č |

| Ъ | ъ | - |

| Ы | ы | y |

| Ь | ь | ' |

| Э | э | ė |

| Ю | ю | u/ju |

| Я | я | a/ja |

Die Schrift verlagert die Palatalisierung auf die Vokale, schafft also folgende graphematische Oppositionen:

| а | <a> | я | <ja> |

| э | <e> | е | <je> |

| о | <o> | ё | <jo> |

| у | <u> | ю | <ju> |

Nur wenn kein Vokal folgt, werden palatalisierte Konsonanten mit dem weichen Zeichen <ь> versehen. Phonologische Prozesse wie Auslautverhärtung, Vokalreduktion usw. werden nicht wiedergegeben. Obwohl die Regeln sehr komplex sind, läßt sich doch aus der Schrift, gegeben den Akzent, die Aussprache erschließen.

Flektierende Morphologie, überwiegend synthetisch. Hochgradig komplex und unregelmäßig.

Am Anfang der Überlieferung ist das Slav. noch dem Uridg. sehr ähnlich, mit freier Wortstellung und weitgehender Erhaltung der Flexion. Dann tritt, im Zusammenhang mit reduktivem Lautwandel, Reduktion der Endungen in unterschiedlichem Maße, z.T. aber auch analogische Erneuerung ein. Im Gegensatz zu den roman. Sprachen bleibt die nominale Morphologie weitgehend erhalten: alle drei Numeri (Dual später meist verloren), 3 Genera, 7 Kasus (Nom., Gen., Dat., Akk., Lok., Instr., Vok.; letzterer im Russ. verloren). Dagegen wird die verbale stark reduziert (Genus verbi, Modus, Tempus außer Präsens/Imperfekt/Aorist -> 0). Einführung von Auxiliarien. Ausbildung der Aspektopposition.

Der Ablaut ist aus dem Urindogermanischen in zahlreichen morphologischen Relationen erhalten, aber heute nicht mehr produktiv.

| Vollstufe | Bedeutung | o-Stufe | Bedeutung | Schwundstufe | Bedeutung |

|---|---|---|---|---|---|

| tek-ú | flieÃ-1.Sg | tok | Strom(Nom.Sg) | ||

| lóÊek | Löffel(Gen.Pl) | lóÊk-a | Löffel-Nom.Sg | ||

| son | Schlaf(Nom.Sg) | sn-a | Schlaf-Gen.Sg |

| Phoneme | Phonetik | Bedeutung |

| gólovy | ['goɫʌvɨ] | Kopf:Nom.Pl |

| golóv | [gʌ'ɫof] | Kopf\Gen.Pl |

| golová | [gəɫʌ'va] | Kopf:Nom.Sg |

Die oben beschriebene Opposition zwischen palatalisierten und schlichten Konsonanten ist Produkt mehrerer Lautwandel, die diverse morphophonemische Wechsel hinterlassen haben:

| schlicht | Bedeutung | palatalisiert | Bedeutung |

| pisát' | schreiben | piú | schreibe |

| pekú | backe | pečó | bäckst |

Nomina deklinieren nach Genus, Numerus, Kasus in diversen Deklinationsklassen. Den Fusionsgrad illustriert folgendes Paradigma:

Numerus Kasus ╲ | Singular | Plural |

| Nominativ | stol | stalý |

|---|---|---|

| Genitiv | stalá | stalóv |

| Dativ | stalú | stalám |

| Akkusativ | stol | stalý |

| Instrumental | stalóm | stalám'i |

| Lokativ | stal'é | staláx |

Bei belebten Substantiven von 1) maskulinen o-Stämmen oder 2) Plural tritt der Genitiv statt des Akkusativs ein. Daher:

| Numerus | Kasus | alter | Tisch | alter | Elefant |

| Sg. | Nom. | stáryj | stol | stáryj | slon |

|---|---|---|---|---|---|

| Gen. | stárogo | stolá | stárogo | sloná | |

| Akk. | stáryj | stol | stárogo | sloná | |

| Pl. | Nom. | stárye | stolý | stárye | sloný |

| Gen. | stáryx | stolóv | stáryx | slonóv | |

| Akk. | stárye | stolý | stáryx | slonóv |

Verben haben die Tempora Präteritum vs. Präsens (Nicht-Präteritum). Im Präsens kongruieren sie nach Person und Numerus, im Präteritum nach Genus und Numerus:

Tempus Num.|Pers. â²Genus |

Präsens | Präteritum | |||||

| m | f | n | m | f | n | ||

| Sg. | 1. | Äitáju | Äitál | Äitála | Äitálo | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. | ÄitáeÅ¡ | ||||||

| 3. | Äitáet | ||||||

| Pl. | 1. | Äitáem | Äitáli | ||||

| 2. | Äitáete | ||||||

| 3. | Äitájut | ||||||

Verben unterscheiden zwei Aspekte, Perfektiv ("abgeschlossene Situation") und Imperfektiv ("unabgeschlossene Situation").

| Bedeutung | Imperfektiv | Perfektiv | morph. Prozeß |

| lesen | čitat' | pročitat' | Präfigierung |

| schreiben | pisat' | napisat' | Präfigierung |

| beschreiben | opísivat' | opisát' | Suffigierung |

Bei Simplicia wird der Perfektiv durch Präfix markiert; bei Verba composita (die schon Präfix haben) wird der Imperfektiv durch Suffix markiert.

Vgl. Roman. Imperfekt vs. Perfekt, Engl. Progressiv vs. Simpel.

Es bestehen funktionale Zusammenhänge zwischen Perfektivität und Definitheit derart, daß der perfektive Aspekt in einer Sprache das Fehlen einer grammatischen Kategorie der Definitheit teilweise ersetzen kann. Beispiel:

| . | a. | on | kolo-l | drov-a |

| Russ | er | spalt(IMPFV)-PRT.M.SG | Holz-GEN.SG | |

| er spaltete Holz | ||||

| b. | on | ras-kolo-l | drov-a | ||||

| er | PFV-spalt-PRT.M.SG | Holz-GEN.SG | |||||

| er spaltete das Holz | |||||||

Das System der Fundamentalrelationen ist akkusativisch. Die Konstruktion der syntaktischen Relationen ist überwiegend exzentrisch.

Kein Artikel. Abgesehen davon ist die Syntax der deutschen sehr ähnlich.

Kongruenz des Verbs mit dem Subjekt in Numerus und Person bzw. Genus (s.o.); des Adjektivattributs mit dem Bezugsnomen in Genus, Numerus und Kasus.

Pränominales Adjektivattribut, postnominales Genitivattribut.

Hauptkonstituentenstellung ziemlich frei nach Informationsstruktur. Gewichtige Partizipialien (Texprobe Z. 4, 5).

Wie in anderen indogermanischen Sprachen enthält das Lexikon viele Verben mit transitivem Stamm; folglich gibt es Operationen zur Intransitivierung von Verben, aber kaum welche zur Transitivierung. Die wichtigste Operation zur Blockade einer Valenzposition des Verbs, insbesondere zur Introversion, ist die Ableitung eines Reflexivs mit -sja “sich”:

| . | Esli | ja | opazdaju, | Ivan | budet | menja | rugat' | / | (na | menja) | rugat'sja. |

| Russ | wenn | ich | verspäte | Hans | wird | mich | beschimpfen | / | auf | mich | schimpfen:REFL |

| “Wenn ich zu spät komme, wird Hans mich beschimpfen / (auf mich) schimpfen.” | |||||||||||

Das Altkirchenslavische hatte für das Russische lange Zeit eine vergleichbare Funktion als Quelle von Lehnwörtern wie das Lateinische für die romanischen (und germanischen) Sprachen. Daher gibt es im Russischen zahlreiche lexikal. Dubletten, z.B. mit russ. /KoRoK/ ("Polnoglasie") vs. aksl. /KRaK/:

| Russisch | Altkirchenslavisch | ||

| golová | Kopf | glavá | Kapitel |

| górod | Stadt | grad | Burg |

| gólos | Stimme | glas- | Laut- |

| gorjáčij | heiß | gorjáčij | brennend |

Aus demselben Grunde gibt es viel weniger (griechische und) lateinische Fremdwörter als in den westeuropäischen Sprachen.

Zahlreiche deutsche Lehnwörter: gálstuk, púding, marmelád, kapel'méjster

Sehr produktive Derivation durch Prä- und Suffigierung. Kaum Komposition.

Seit dem 15. Jh. gab es in Russland Grammatiken des Aksl. nach griechischem Vorbild. Im 16. Jh. tauchen erste Fragmente einer russischen Grammatik bei westlichen Rußlandreisenden auf. Die erste Grammatik des Russischen ist die von dem Deutschen H.W. Ludolf 1696 in Oxford publizierte Grammatica Russica, ebenfalls als Handreichung für Rußlandreisende verfaßt. In Rußland dauert es bis Anfang des 18. Jh., daß ein Bewußtsein vom Eigenwert der russischen Sprache gegenüber dem Aksl. und folglich von der Notwendigkeit ihrer Standardisierung entsteht.

Der Universalgelehrte M.V. Lomonosov legt 1755 eine einflußreiche Rossijskaja grammatika vor, die sowohl deskriptiv ist als auch die Norm kodifiziert. Franz Miklosich begründet durch seine vierbändige Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen (1852ff) die Slavistik. Im Jahre 1802 erscheint die erste russische Grammatik der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften. Im 20. Jh. ist die russische Linguistik in der internationalen Spitzengruppe, und Russisch wird mithin zu einer der am besten beschriebenen Sprachen.

Ziel dieser Darstellung ist es, einen gerafften, aber umfassenden Überblick über die russische Sprache als ganze zu geben, in einem Umfang, der für eine Sitzung einer Lehrveranstaltung ausreicht, und in einem Allgemeinheitsgrad, der es gestattet, den Platz der russischen Sprache in der Welt einzuschätzen und sie mit anderen Sprachen zu vergleichen. Die Systematik folgt dem separat dargestellten Schema.

Es wurden keine Primärdaten erhoben und keine eigene Forschung angestellt. Die Grundlage des Vorangehenden sind ausschließlich Werke der Sekundärliteratur wie insbesondere die in Abschnitt IV aufgeführten.

Comrie, Bernard 1989, "Russian". Comrie (ed.) 1989[w]:329-347.

Entwistle, William J. & Morison, W.A. 1964, Russian and the Slavonic languages. London: Faber & Faber (The Great Languages).

Isačenko, Alexander V. 1968, Die russische Sprache der Gegenwart. Teil I: Formenlehre. Halle: M. Niemeyer.

Issatchenko, Alexander V. 1980, Geschichte der russischen Sprache. 1. Bd.: Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg: C. Winter (Slavica, N.F.).

Jachnow, Helmut (ed.) 1999, Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Wiesbaden: Harrassowitz (Slavistische Studienbucher, Neue Folge, 8).

Schenker, Alexander M. & Stankiewicz, Edward (eds.) 1980, The Slavic literary languages: formation and development. New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies; Columbus: Slavica Publ. (Yale Russian and East European Publ., 1).

Unbegaun, B.O. 1969, Russische Grammatik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ward, D. 1955, The Russian language today. London: Hutchinson University Library.

1 die ihrerseits auf dem europäischen Kontinent erschienene Wikinger sind

2 Die Reußen sind eigentlich Angehörige zweier Fürstentümer in Ostthüringen und erst sekundär sprachlich mit den Russen zusammengebracht worden.

3 Da wurde zu der Zeit Slavisch, nämlich Altbulgarisch, gesprochen.

4 Sie wechselten, ähnlich wie die Türken, von ihrem traditionellen zum lateinischen Alphabet, das in der Tat gewisse Vorteile bietet.